|

|

|

|

|

Grand manipulateur, extraordinaire

publicitaire, game designer de génie, Hideo Kojima est le plus

proche parent vidéo-ludique d'Hitchcock. Un concepteur qui, peut-être

davantage que tout autre, a réfléchi sur les implications

(morales, politiques, sociales, philosophiques) et les potentialités

du medium jeu vidéo. Le best-seller MGS2 (PS2, Xbox, PC, 01) a

trompé (et trompe encore) énormément de monde en

faisant passer en contrebande, derrière son allure un peu bovine

de blockbuster, la vision singulière de son auteur. Dans MGS2,

la violence est douloureuse et choquante : lorsque nous abattons pour

la première fois un garde et que celui-ci s'avance, agonisant,

le bras tendu vers nous, une expression presque incrédule sur le

visage, il nous est difficile de ne pas traverser une période de

flottement de quelques secondes, et de ne pas nous demander si nous sommes

effectivement dans le bon camp. Cette dramatisation de chacune de nos

actions sert le propos de Kojima, qui développe une critique des

jeux de guerre et de notre manque de recul envers eux.

Mise

en abyme

Raiden, le soldat débutant

que nous dirigeons, effectue sa première mission sur le terrain,

après des heures d'exercice sur simulateur. Alors que défilent

des images d'entraînements réels et des missions VR (Virtual

Reality) du premier MGS, le héros de la série, Snake, nous

dit : "Ils veulent enlever la peur associée aux situations

de combat réelles. La guerre sous forme de jeu vidéo –quelle

meilleure façon de former le soldat ultime ?". - "Donc

tu penses que les missions VR sont une forme de contrôle de l'esprit

?", demande Raiden. A cet instant, le jeu vidéo entre dans

une nouvelle ère. C'est la première fois qu'un game designer

s'adresse au joueur –en particulier à celui qui a pratiqué

et apprécié MGS1- aussi clairement et aussi directement.

A mesure que le scénario avance, MGS2 se révèle être

une mise en abyme vertigineuse du processus de création et de réception

(identification, interprétation, interactions) d'un jeu vidéo,

qui culmine lors d'un final véritablement hallucinatoire.

Ambiguïté

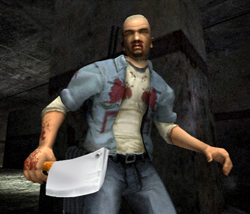

Manhunt (PS2, 04) adopte

une démarche assez proche de questionnement du jeu vidéo

et de notre relation à l'image. Mettant en scène (littéralement)

un reality-show extrême où il s'agit de tuer des maniaques

qui nous recherchent, si possible de manière ignoble (il faut faire

de l'audience), Manhunt nous place âprement devant la dualité

de notre expérience. Nous sommes à la fois profondément

écoeurés, en tant que spectateurs, par cette extrême

violence graphique et psychologique (la bande-son interactive minimaliste,

l'esthétique granuleuse et poisseuse sont suffocantes), et satisfaits,

en tant qu'acteur, d'être récompensés pour notre maîtrise

progressive des mécaniques de jeu (nouvelles armes -et exécutions

associées-, stages cachés –sachant que plus on parvient

à rester longtemps derrière le dos d'un ennemi sans qu'il

nous remarque, plus l'exécution est horrible, et plus on gagne

d'étoiles pour débloquer les bonus). Le discours réflexif,

crépusculaire et nihiliste de Manhunt aura changé à

jamais le regard d'une pléthore de joueurs (consentants) sur la

violence numérique. On n'a pas fini d'en parler.

>>> Full Spectrum

Warrior, Shellshock

Restituer

l'atrocité de la guerre

Deux

futurs titres paraissent prolonger la voie ouverte par Metal Gear Solid

2 ou Manhunt : celle d'une violence réfléchie, servant un

but émotionnel et sémantique. Full Spectrum Warrior possède,

selon ses créateurs, un "fort message anti-guerre". Le

jeu, qui aspire à "une description authentique de l'horreur

du combat", est "si graveleux, si réel qu'il vous choque

et vous bouleverse" (in Edge 131, p. 50). Ce ne sont pas des paroles

en l'air. La vidéo de démo disponible depuis janvier sur

le Net est absolument tétanisante : la mort d'un coéquipier

en pleine action y est soudaine, imprévisible, brutale (voir image).

Le son de la balle qui pénètre dans le crâne, le sang

qui jaillit, le casque qui tombe, le soldat qui lâche son arme et

s'effondre en arrière… De mémoire de joueur, jamais

la mort n'avait été représentée avec cette

force, cette sécheresse, cette dureté-là dans un

jeu vidéo. Quant à Shellshock, présenté en

reportage ce mois-ci, il semble prendre le parti de représenter

la guerre du Vietnam sans glorification ni poétisation.

|

|

|